棚田式魚道とは?

従来魚道の課題を解決した画期的な魚道

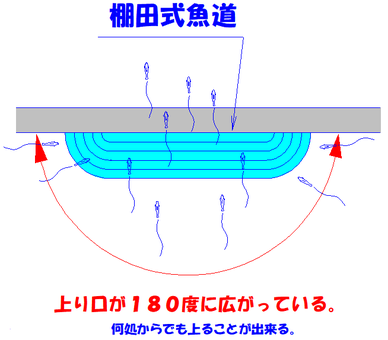

特徴1・180度に広がる上り口でどこからも上れる。

棚田式魚道の間口構造

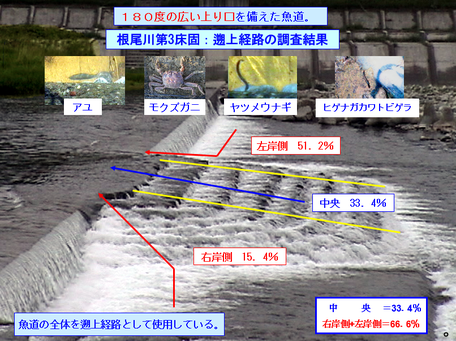

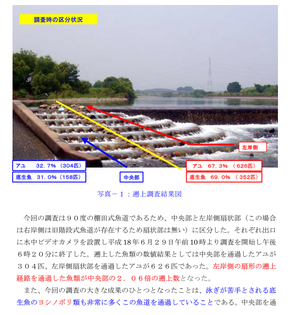

棚田式魚道遡上調査結果

棚田式魚道は独自の扇形計上で上り口が180度、どこからでも遡上が可能となっています。

従来の魚道は間口の幅が限られており、上り口に辿り着く魚は限られていました。棚田式魚道は魚道の正面、左右どちらからでも遡上が可能となります。堰堤まで到達した魚も呼び水の流れに引き寄せられ両側から遡上をしていきます。

非常に高い遡上効果を生み出す構造となっています。

特徴2・自然河川の流量の変化にも対応できる

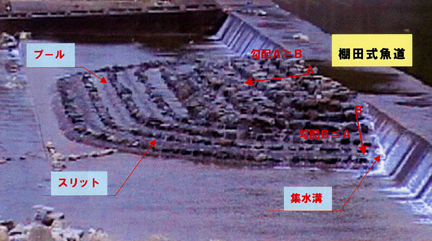

棚田式魚道の玉石の間(スリット)を遡上する鮎

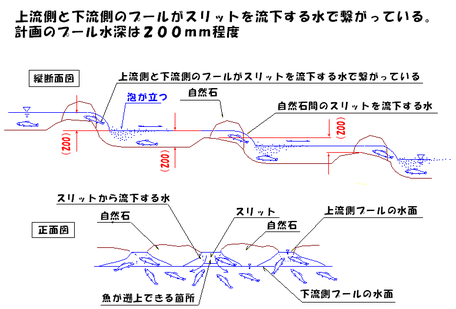

棚田式魚道は、自然石を用いた独特の構造「スリット付きプール壁タイプ構造」を有しています。自然の玉石によって形成される魚道内の流れは多様なパターンが創出され、魚は自身の体力に合った遡上ルートを探しながら通過する事ができます。

流量の変化に対応できる構造として、魚道表面の勾配について縦断方向より横断方向の勾配を急にしてあります。棚田式魚道の独自の勾配設定により多様な流量の変化にも対応し常に遡上環境を整えています。また堰堤直下の魚道との接続部には「集水溝」を設けています。これにより、河川の流量が極端に少なくなった場合においても、堰堤天端を流れて来た水が堰堤の壁を伝って流下し、集水溝に集まって流れるため遡上に必要な水深を確保できる水量を集めることができます。その水が「呼び水」となって水叩き部に流下するため、魚類は「呼び水」に誘われて集水溝に入ることができるため、そのまま堰堤を超えて遡上をする事ができることとなります。

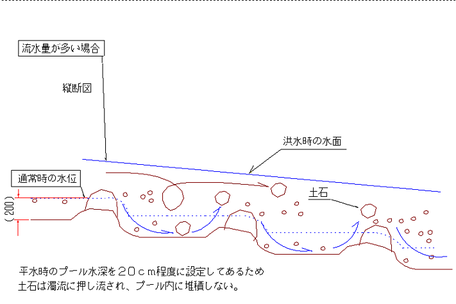

特徴3・研究を重ねた独自の「プール水深20㎝」で土砂の堆積がなく、鮎の活発な遡上行動を促す

プール水深20cm程度の設定により土砂の堆積はなし

20cm程度水深設定により鮎など速やかな遡上を行う。

棚田式魚道のプールの水深は20cm程度として設計します。

この設定により、洪水等により土砂が魚道のプール内に流入して来ても、そのまま水の流れに押し出されるフラッシュアップ現象が起こるため、洪水が収まってから棚田式魚道のプール内の確認に行く土砂が溜まっていません。魚道内に土砂がたまらないメンテナンス不要の魚道となっています。

また、遡上調査やアユの跳躍行動の研究にて水深が20cm程度の場合、鮎は盛んに遡上行動を行うことが判明しました。棚田式魚道は各段の水深が20cm程度となっており、魚道内のアユは速やかに魚道の上流側へと遡上をして行くこととなります。

特徴4・新設時でも、既設魚道の機能向上の設置でもどちらでも効果を発揮

新設の棚田式魚道

180°の上り口を備える

既設の突出型魚道の左右に設置された

90°タイプの棚田式魚道

小規模の河川にて

90°タイプで設置された棚田式魚道

〇 棚田式魚道は扇形の基本構造での新設時はもちろん、様々な種類の突出型魚道の左右の側面にも取り付けることができます。

〇 既設魚道の魚道機能の向上に繋がり、既設魚道を活かすことでコストの縮減にも繋がります。

〇 また河川幅によって180度の間口だけでなく、90度の間口を持った棚田式魚道にするなど様々な設置方法で魚の遡上の手助けを

行うことができます。

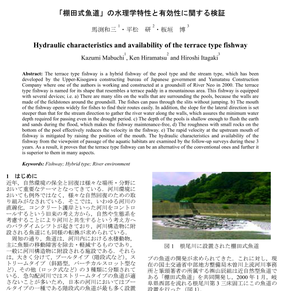

特徴5・圧倒的遡上効果 棚田式魚道に関する学術論文等の裏付けあり

棚田式魚道の研究により岐阜大学大学院連合農学研究科自然環境科学専攻(博士課程)を修了。

機能、構造に関する論文、設置後の遡上実験などの数多くの裏付けがあります。

各種データのお渡しもしています。

論文名(一部)

・「棚田式魚道」の水理学的特性と有効性に関する検証

・記録的な大洪水を被った棚田式魚道における被災状況調査結果報告

・平成14年度 根尾川における稚鮎の遡上調査報告書

など

特徴6・全国に棚田式魚道の提供可能、各地での実績多数

専門製作工場にてコンクリート二次製品化を実現しており、全国各地への出荷を行っています。

現場打設コンクリートでは、魚道としての品質が安定せず、また自然石の配置も困難となります。

山辰組の専門製作工場にて自然石(玉石)の選出、コンクリートを十分に締固め高品質の魚道ブロックとして出荷します。

現場での施工には特殊な技術は不要です。魚道ブロックを敷設しケミカルアンカーと鉄筋にて固定をしていきます。

魚道ブロックとして製品化することで、全国各地に棚田式魚道を提供できるようになりました。これまでの実績においても全国各地の自治体にて採用され設置が進められています。